はじめに

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、企業では様々な業務システムが導入され、データの有効活用がますます重要になっています。

しかし、複数のシステムで管理されているデータを活用するには、システムごとに生じる「データの表記ゆれ」の課題を乗り越えたデータ統合が重要になります。

また、働き方改革や人材活用の高度化が求められる中で、社内に蓄積された人材データを活用したタレントマネジメントも大きなテーマとなっています。

エクサでは、社員のアサイン計画を管理する社内システムとして、リソース管理システムを自社開発しました。このシステムにおいても、他システムとのデータ統合や、タレントマネジメントへの活用という要望があがってきました。

本記事では、リソース管理システムにおいて、データ統合とタレントマネジメントの課題に対し、AI技術を活用して、どのような取り組みを行ったかをご紹介します。

システムを跨いだデータ統合への生成AI活用事例

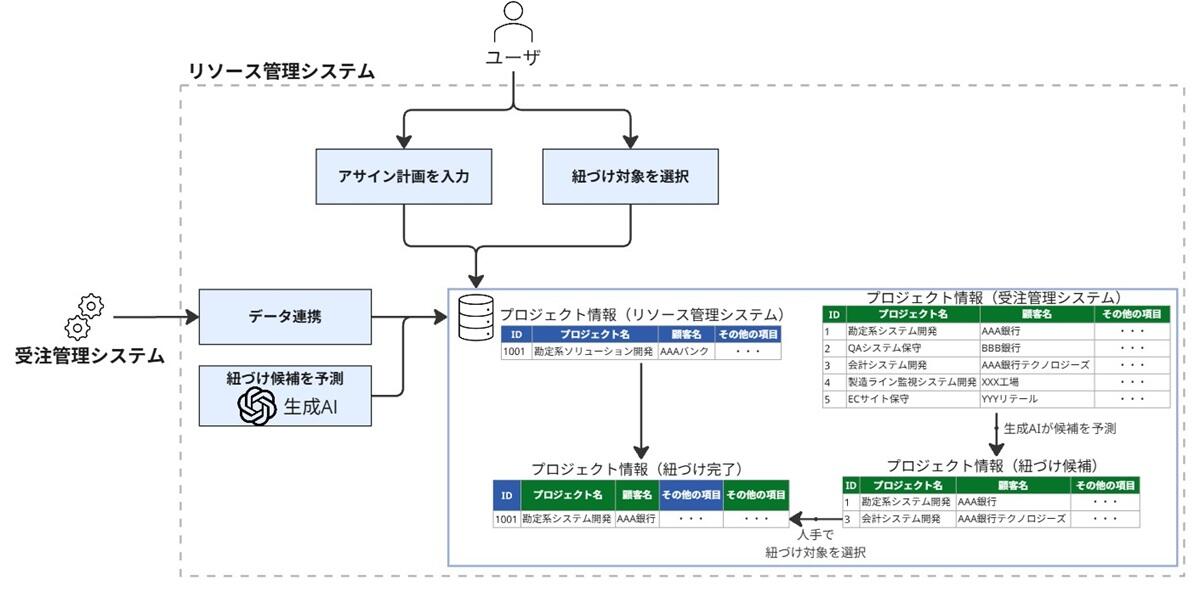

リソース管理システムは、上司が部下のアサイン計画を管理でき、その際にプロジェクトの情報も一緒に登録する仕組みになっています。

ある日、プロジェクトオーナーから「リソース管理システムで登録しているプロジェクト情報だけでなく、受注管理システムで管理しているプロジェクト情報も一緒に確認できるようにしたい」という要望がありました。

受注管理システムは、プロジェクトの受注や発注に関する情報を管理するためのシステムで、リソース管理システムとは別に運用されています。両方のシステムの情報を確認できるようにするためには、それぞれのシステムで入力されたプロジェクト情報を紐付けてデータ統合する必要があります。

しかし、別々のシステムで入力されているため、プロジェクト名や顧客名などの表記が異なる、いわゆる「表記ゆれ」が発生しやすく、従来のルールベースの名寄せ方法では、正確にデータを統合するのが難しいという課題がありました。

そこで、私たちは生成AIを活用することにしました。生成AIを用いることで、表記ゆれや曖昧な表現にも柔軟に対応できるようになり、図1のようにシステムを跨いだプロジェクト情報のデータ統合が、よりスムーズに行えるようになりました。

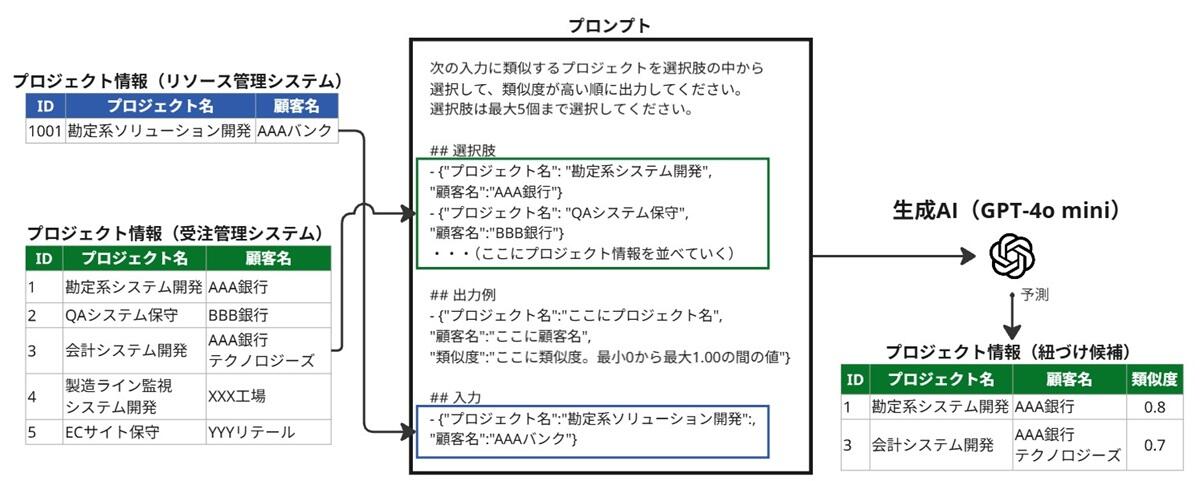

次に、生成AIを使ってどのようにプロジェクトの紐づけ候補を予測しているのか、具体的な流れをご紹介します。プロンプト(生成AIへの指示文)は「入力されたプロジェクト情報(プロジェクト名と顧客名)に類似するプロジェクト情報を選択肢から選んでください」という方針で作成しています。このプロンプトに基づいて、図2のように、生成AIが紐づけ候補となるプロジェクトを予測する仕組みになっています。

このように、今までのルールベースの名寄せ方法では難しかった、システムを跨いだデータの統合も、生成AIを活用することでスムーズに行えるようになりました。今回ご紹介した生成AIを使ったデータ統合の方法が、皆さんの業務効率化やシステム運用の参考になれば幸いです。

タレントマネジメントへのAI活用事例

近年、企業では「タレントマネジメント」に対する関心がますます高まっています。タレントマネジメントとは、社員一人ひとりのスキルや経験、能力を把握し、最適な人材配置や育成に繋げていく取り組みを指します。

こうした動きの中で、多くのタレントマネジメント関連サービスでは、社員のスキル情報を簡単に検索できる機能が一般的になりつつあります。

リソース管理システムにおいても、ある日、プロダクトオーナーから「プロジェクトのアサインにふさわしい社員を効率良く探せる機能が欲しい」という要望がありました。

従来は、社内の人材データを人事情報システムで管理しており、業務経歴の情報は蓄積されているものの、検索しづらい状況にありました。そのため、上司が直属の部下との日頃のやり取りや記憶を頼りに、アサインできそうな社員を選ぶ傾向がありました。結果として、自部署以外から最適な社員を横断的に探すことが難しく、最適な人材をアサインするのに時間がかかる課題がありました。

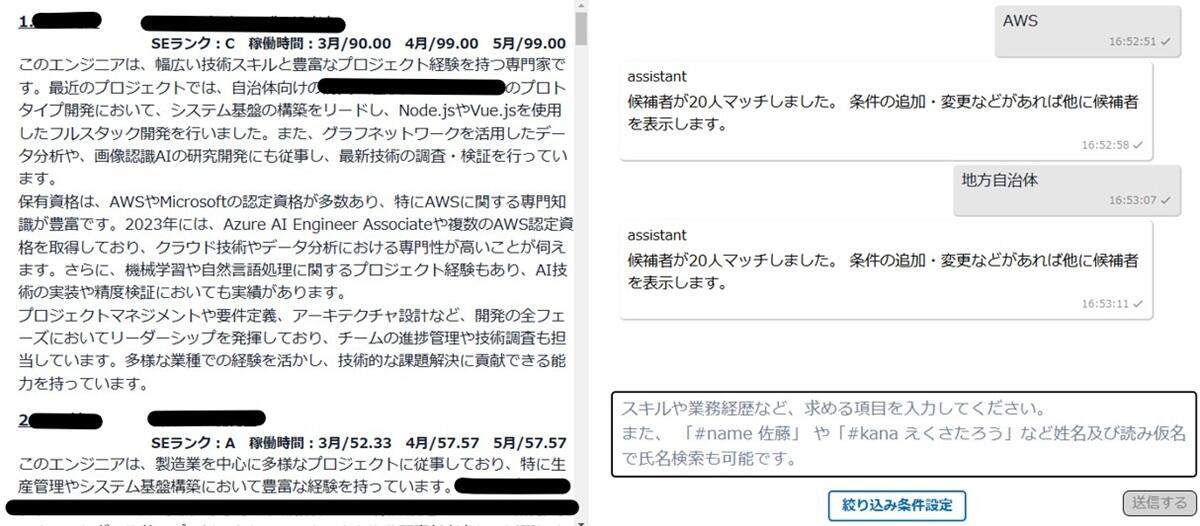

そこで、こうした課題に対応するため、AIを活用し、必要なスキルや条件に合った社員を、部署に関係なく横断的に簡単に探せる「社員スキル検索機能」をリソース管理システムに導入しました。

この機能では、例えば図3に示した画面で、チャット形式の入力欄に「プロジェクトで求めるスキル」を文章やキーワードで入力するだけで、その条件に合った社員を検索できます。また、ロール(役割)や職位、現在の稼働状況などを条件とした絞り込み検索も可能です。

さらに、検索結果では、単にスキル情報を一覧で確認できるだけでなく、スキルを要約した文章や、検索条件も加味して生成した推薦文もあわせて確認することができます。これにより、社員の特徴や強みをより直感的に把握しやすくなります。

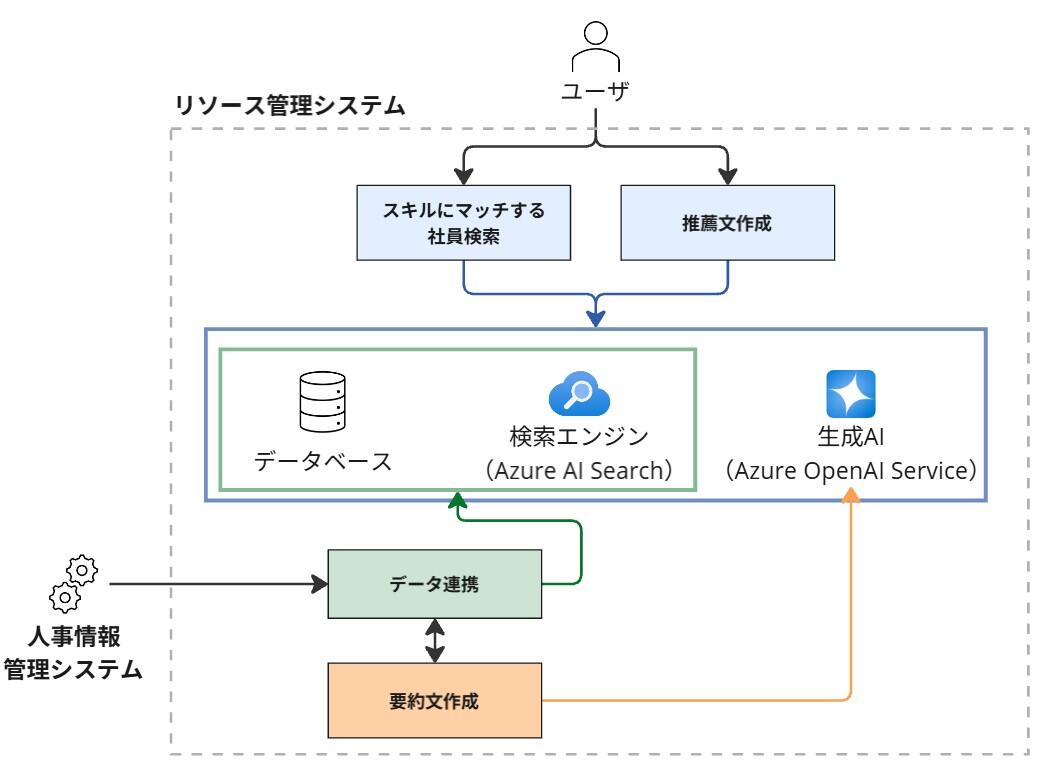

システムの全体構成は図4に示す通りで、社員のスキル検索や要約文作成、推薦文作成には検索エンジン(Azure AI Search)と生成AI(Azure OpenAI Service)を活用しています。

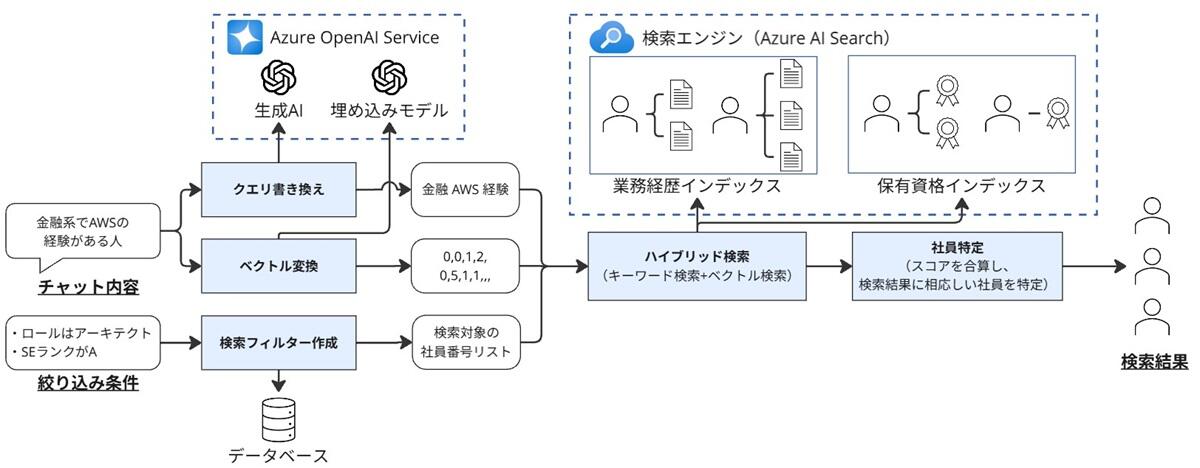

次に、社員スキル検索の具体的な流れを図5に示します。

- 1.

-

入力されたチャット内容は、生成AIと埋め込みモデルによって、検索クエリ(キーワードのリスト)とベクトル(文章の意味を反映した特徴量)に変換されます。

- 2.

-

絞り込み条件は、SQL技術を使って取得した情報を元に検索フィルターに変換されます。

- 3.

-

検索クエリとベクトル、検索フィルターを元に、検索エンジン内の各種インデックス(社員の業務経歴や保有資格を管理)に対して、ハイブリッド検索を実行します。

- 4.

-

ハイブリッド検索の検索結果を元に、社員スキル検索の検索結果として相応しい社員を特定します。

こうした一連の処理によって、社内に蓄積された人材データから、求めているスキルにマッチする社員を、部署に関係なく横断的に見つけられるようになりました。

しかし、業務経歴や保有資格などの情報入力には部署ごとにばらつきがあり、データの正確性や情報の充実度といった課題がまだ残っています。今後は、データの質を高める工夫を重ね、社員一人ひとりのスキルをより効果的に活用できる環境づくりを目指していきたいと考えています。

さいごに

本記事では、リソース管理システムにおけるデータ統合やタレントマネジメントの課題に対し、生成AIをはじめとしたAI技術を活用した取り組み事例をご紹介しました。

異なるシステム間で発生する「表記ゆれ」への対応や、社員一人ひとりのスキルや特長を活かした人材活用など、従来は対応が難しかった課題にも、AIの導入によって柔軟にアプローチできるようになっています。

今後も業務のデジタル化が進む中で、AI技術の活用範囲はさらに広がっていくことが予想されます。私たちも引き続き、より良いシステム運用や業務効率化に向けて、最新技術を積極的に取り入れていきたいと考えています。

本記事の内容が、皆さまの業務改善やAI活用のヒントとなれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

執筆者紹介

連載コラム:エクサの生成AIチャレンジ日記

本コラムでは、エクサ社内における生成AIの活用に向けた技術的な取り組みと、実際の業務適用事例をご紹介いたします。生成AIによる業務効率化や新たな価値創造のヒントとなれば幸いです。

関連コラム

関連ソリューション

関連事例

お問い合わせ

CONTACT

Webからのお問い合わせ

エクサの最新情報と

セミナー案内を

お届けします