製造業において、DX(デジタルトランスフォーメーション)は経営課題として避けて通れない重要なテーマとなっています。一方で、多岐にわたるDX施策においてどの領域から着手すべきかに悩む企業は多く存在します。

本記事では、先進企業の取り組み事例を通じて、製造業DXにおける優先領域について考察し、効果的な着手順の判断軸を紹介します。

製造業DXが進む中で問われる「最初の一手」

多くの製造業企業が、DXを経営課題として捉え、推進体制やロードマップを整備しはじめています。しかし、DX推進にあたっては、どの領域から優先的に取り組むかという戦略的な判断が求められます。

しかし、設備保全・生産管理・品質管理・営業支援などデジタル化の対象は多岐にわたり、それぞれに異なる課題と期待効果があるため、「どの業務から着手すべきか」という根本的な悩みに直面しています。

DXの本質が"全体最適"である以上、部分的な改善だけでは成果が限定的になります。だからこそ、最初にどの領域に着手するかは、その後のDX全体の進み方を大きく左右する重要な判断となります。

着手領域によってDXの進み方は変わる

製造業の業務は複雑で、商品ライフサイクルの各フェーズに多くの部門が関与します。設計から製造、品質管理、営業、アフターサービスまで、それぞれの部門が異なるシステムやデータを使って業務を遂行しているのが実情です。

このような環境でDXを推進する際、どこから始めるかによって、その後の展開スピードや他部門への波及効果が大きく変わります。例えば、単一部門の業務効率化から始めた場合と、複数部門で共通利用される情報基盤から着手した場合では、得られる成果の範囲や継続性に明確な違いが生まれます。

こうした構造のなかでは、次のようなボトルネックがDX推進を妨げる要因となります。

業務部門ごとのデータ構造や定義の違い

設計部門では技術仕様を重視したデータ管理、製造部門では生産効率を優先した情報整理、営業部門では顧客向けの商品説明に特化した資料作成など、同じ製品でも部門ごとに異なる観点でデータが管理されています。この結果、製品コードの体系が部門ごとに異なり、同じ情報でも表現方法や粒度が揃わないといった問題が発生します。

属人的な商品情報の管理

長年業務に従事する担当者が持つ製品知識や、個人管理のExcelファイルのみに存在する重要な情報 など、特定の人に依存した情報管理が組織のリスクとなっています。担当者の異動や退職時には、貴重な知識やノウハウそのものが失われる恐れがあり、単なる情報収集の非効率にとどまらず、情報価値の喪失にもつながります。その結果、後任者は一から情報を再構築せざるを得ず、競争力や意思決定のスピードにも影響を及ぼします。

サイロ化した情報基盤による連携の断絶

各部門が独自のシステムやツールを使用しているため、部門間での情報共有や連携に時間がかかり、データの重複や不整合が発生しやすい状況が生まれています。例えば、設計変更の情報が営業部門に伝わるまでに時間がかかり、製造現場の品質情報が顧客サポートに反映されないといった連携不備が起こります。

このような組織的な課題に対しては、整備すれば他部門にも波及する情報領域から着手するというアプローチが、一部の企業で成果を上げています。

製造業における商品情報は、設計・製造・営業・サービスなど、部門を横断して活用される重要な情報資産です。にもかかわらず、現場では部門ごとに管理手法や表現が異なるため、情報の分断や重複が生じやすく、業務の非効率やミスの原因となっています。

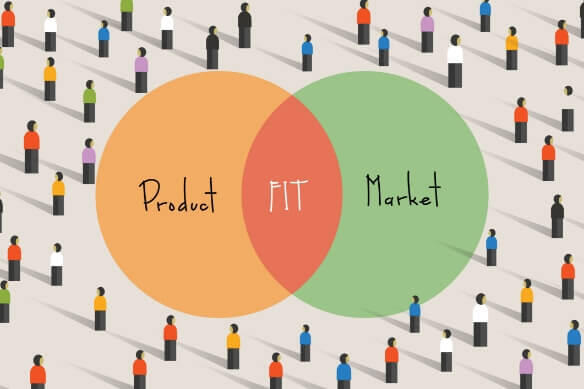

こうした課題への対応策として注目されているのが、商品情報管理(PIM:Product Information Management)です。

PIMは、製品の基本情報(型番、仕様、価格、技術データなど)を統合的に管理するアプローチで、単なるデータベースではなく、複数部門が共通で利用できる情報基盤として機能します。これにより、情報の整合性や再利用性が高まり、組織全体での情報活用が促進されます。

"どの業務領域から始めるべきか"を考える判断軸

製造業DXにおいて着手領域を選択する際には、いくつかの重要な判断軸があります。どこから始めるかを見極めるうえで、主に次の3つの視点が参考になります。

1.顧客体験に直結するか(営業・EC・カタログなど)

顧客との接点で使用される情報の整備は、最も効果を実感しやすい領域です。営業担当者が顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に回答できるようになることで、商機を逃すリスクが軽減されます。また、ECサイトやWebカタログの情報充実により、顧客の製品選定や購買判断を支援できます。

特に製造業では、製品をより探しやすく、選びやすく、注文しやすい環境の構築が競争優位性に直結します。デジタルチャネルを通じた情報提供の質を向上させることで、従来の対面中心の営業プロセスからのデジタルシフトを促進し、顧客満足度の向上を図ることができます。

2.業務効率に貢献するか(社内運用の負荷軽減)

手作業による情報更新や転記作業の削減により、担当者がより付加価値の高い業務に集中できるようになります。特に、数万点に及ぶ部品情報の管理や、複数部門で重複管理されている情報の一元化は、管理工数の大幅な削減をもたらします。

例えば、価格改定や技術情報の修正が発生した際に、一括更新により簡単に反映できる仕組みがあれば、これまで関係者全員が集まって一つひとつ整理していた煩雑な作業から解放されます。

3.他部門への展開・波及が容易か(横展開・標準化のしやすさ)

一つの部門で整備した情報基盤が、他部門でも活用できる仕組みであれば、追加投資を抑えながら効果を拡大できます。商品情報のように、設計・製造・営業・サービスなど複数部門で共通利用される情報は、整備による波及効果が特に大きくなります。

また、PIM(Product Information Management:商品情報管理)/DAM(Digital Asset Management:デジタルアセット管理)のような統合基盤を構築することで、製品仕様・設計データから写真・動画・文書などのコンテンツまで、販売に必要なすべての情報を一元管理し、多様な顧客チャネルに配信できる体制が実現します。

DX着手領域の選定―2つの実例に見る共通点

これらの判断軸を踏まえて、実際に商品情報の整備・統合から着手した2つの企業事例を見てみましょう。異なる業務領域からアプローチしながらも、着手領域選定における共通点が見えてきます。

事例1.アネスト岩田株式会社様:顧客接点を起点にしたDX推進

課題: 代理店・サービス会社・エンドユーザーが"迷う"製品情報の整備不足

アネスト岩田株式会社様では、販売代理店やサービス会社、エンドユーザーに向けて、製品をより探しやすく、選びやすく、注文しやすいデジタル環境の整備が課題となっていました。従来の対面中心の営業プロセスから、Web/EC/SNSをはじめとする多様なデジタルチャネルを活用した顧客体験(CX)向上への転換が求められていました。

取り組み: 商品情報管理基盤の構築

同社はお客様満足度の最大化というグループ経営ビジョンの実現に向け、全社横断型プロジェクトを立ち上げ、デジタルマーケティングを重要テーマの一つに設定しました。

PIM/DAMの活用による統合基盤の構築により、さまざまな顧客接点を通じて適切な商品情報を提供する仕組みを整備しました。製品仕様・設計データから写真・動画・文書などのコンテンツまで、販売に必要なすべての情報を一元管理し、多様な顧客チャネルに配信できる体制を構築しました。

成果: デジタル活用による業務改善と顧客体験の向上

-

Webサイトからの製品情報の月間ダウンロード件数が約10倍に増加

-

絞り込み検索機能を活用した提案活動の品質向上とスピードアップを実現

-

営業プロセスのデジタルシフトが進み、顧客満足度が向上

事例2.日本電子株式会社様:アフターサービス領域からの着手

課題: 20年超の老朽化システムと4万点の分散管理による業務負荷

日本電子株式会社様では、20年以上にわたって運用してきたアフターサービスシステムの限界が顕在化していました。古い開発言語で構築されたシステムは最新OSで稼働できず、拡張も困難な状況でした。

さらに深刻だったのが情報管理の課題です。4万点に及ぶ部品・消耗品・保守用交換部品の情報が、製品カテゴリーごとの所管部署に分散しており、一元管理されていませんでした。総合カタログ作成時には各部署から関係者を集め、持ち寄った情報を一つひとつ整理するという、極めて煩雑な作業が必要でした。

取り組み: PIM/DAMによる部品情報の統合基盤構築

同社は分散している部品情報をデータベース化し、一元管理することで課題解決を図りました。ERPと連動した部品の基本情報に、販売価格や画像ファイル、説明テキストなどの関連データを統合し、ECサイトや電子カタログなどに展開できる仕組みを構築しました。

PIM/DAMの標準的なデータモデルや運用設計に業務を合わせる方針を採用し、手作業に依存していたデータ入力を自動化することで、効率化とデータ精度の向上を実現しました。

成果: 大幅な業務効率化と顧客サービス向上を実現

-

約4万点に及ぶ部品データの一括更新を可能として業務効率を大幅に改善

-

各部品に関する最新情報をクリック一つで迅速に検索可能

-

ECサイトに鮮度の高い充実した情報を反映して顧客満足度を向上

アフターサービス領域の情報の信頼性と即時性が特に重視される業務でも、部品情報の統合管理によって業務効率化と顧客サービス向上を実現することができました。

上記の事例の詳細は以下でご覧いただけます。

導入事例:日本電子株式会社様

2つの事例に見る共通点

2つの事例は異なる業務領域からのアプローチですが、DX着手領域の選定において重要な共通点があります。

共通点1:商品情報の整備・一元管理を選択

両社とも、商品情報の信頼性・即時性がDXの障壁になっていたという課題認識から出発しています。アネスト岩田株式会社様の事例では顧客が求める商品情報を迅速に提供できない状況があり、日本電子株式会社様の事例では4万点の部品情報が分散管理されていました。両社ともPIM導入により、こうした構造的課題にアプローチしました。

共通点2:商品情報を起点とし、複数部門への波及効果を見込んだ選定

-

アネスト岩田株式会社様:営業支援・顧客接点から着手

-

日本電子株式会社様:アフターサービス・保守対応から着手

アプローチする業務領域は異なりますが、両社とも商品情報が業務の出発点となる領域を選定し、一度整備した商品情報を営業・サービス・ECサイトなど複数の領域で活用できる仕組みを構築しています。

商品情報は設計・製造・営業・サービスなど製品ライフサイクル全体を通じて利用される情報資産であり、この情報を整備し、組織横断で活用できる体制を構築することが、DX推進の基盤となります。

DX推進の第一歩は、商品情報の見直しから

商品情報は設計・製造・営業・サービスといった製品ライフサイクル全体で利用される情報資産です。この情報を統合管理することで、デジタルチャネルでの顧客体験向上や、商品・部品情報の一括更新による業務効率化といった 、複数の領域にわたる改善効果を実現できます。

また、整備した情報基盤は営業・サービス・ECサイトなど他部門でも活用できるため、組織横断での波及効果も期待できます。

製造業においてDX着手領域を選定する際、商品情報の整備状況を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

PIM導入への第一歩。実施計画の立て方ガイド

製造業DXの着手領域を見極めるための判断軸を整理し、提案依頼書策定・データ移行・システム連携など、失敗しやすい落とし穴を解説しています。

関連する記事

関連ソリューション

関連事例

お問い合わせ

CONTACT

Webからのお問い合わせ

エクサの最新情報と

セミナー案内を

お届けします